A imagem tradicional do arquitecto radical é a de um jovem zangado rebeliando-se contra o sistema. A avant-garde define-se mais por aquilo que é contra do que pelo que é a favor. Isto conduz a uma sucessão de contradições edipianas em que cada geração diz o oposto daquela que a antecedeu. E se a tua agenda está dependente de ser o adverso de outra pessoa, então não és mais que um seguidor – ao contrário. (…)

[Bjarke Ingels (BIG), Manifesto #30 via Iconeye]

Confesso. Eu comprei a tese do Bjarke Ingels na primeira vez que a ouvi. Como “ser contra” pode ser um padrão cultural adquirido. Como o radicalismo pode não passar de uma forma de seguidismo intelectual. Nada mais, de facto, do que a expressão dissimulada do conservadorismo contra aquilo que é realmente desafiador.

Quanto mais penso nisso mais lhe reconheço razão. Que toda a estrutura do nosso pensamento intelectual parece estar construída sobre “ser contra” qualquer coisa. Ser radical vende; como se irreverência fosse equivalente a presunção de má fé para com tudo o que nos rodeia.

De vez em quando dou por mim a defender o projecto que todos odeiam. É uma patologia minha, reconheço. Mas não gosto de grandes certezas óbvias. Prefiro as minhas dúvidas.

Por várias razões – porque não faço deste espaço o repositório de prelecções assassinas, de peticionarismos, de bota-abaixo, de clamores contra tudo o que nos cerca porque todos sem excepção são “corruptos e vendidos e tristes” – vou merecendo epítetos de vendido ao sistema. O sistema, verifico-o muitas vezes, são pessoas que trabalham sete dias por semana com dedicação e pesadas contrapartidas pessoais. Mas eu, ao que parece, porque me movo mais pelo que dou valor do que por aquilo a que não reconheço mérito, vendi-me a “eles”.

Segundo esta blogosfera sou também um monstro censurador. Pela simples razão de achar que uma caixa de comentários não é um convite para a inanidade mental. Por considerar que a argumentação crítica não é incompatível com um mínimo de civilidade. Que a convicção de superioridade de argumento não legitima que se presuma do lado oposto a nulidade intelectual ou mesmo moral.

Se escrevo algumas linhas a propósito do projecto de Frederico Valsassina e Manuel Aires Mateus, é motivado mais pela recusa de adesão ao panfletarismo do que pela aclamação daquele objecto. E, no entanto, aquele objecto devia, no mínimo, intrigar-nos. Acusam-no de ser a edificação pura dos mais elevados índices de construção. Talvez. Mas isso é o que resulta de grande parte das comissões de arquitectura – por cá, tanto de arquitectos como por não arquitectos. Em projectos irrelevantes, não-arquitecturas, modernidades de segunda ou pastiches fantasiados de “tipologia envolvente”, que a poucos desperta pulsões peticionárias.

Então: porquê este? O que é que incomoda ali, realmente?

O “sítio”! Sem dúvida. Não tanto a verdade do sítio – um quarteirão de remate indefinido, uma sequência de empenas acotoveladas, uma ausência de leitura de frente urbana. Mas uma ideia de sítio – a Lisboa histórica – e a preconceitualização do que nela pode ou não suceder.

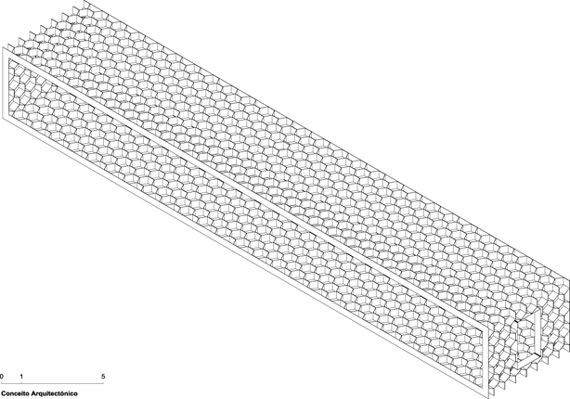

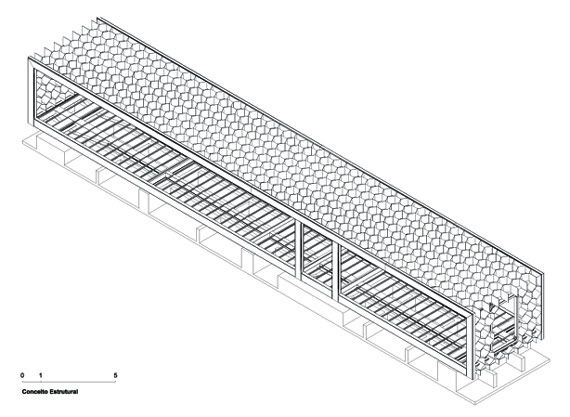

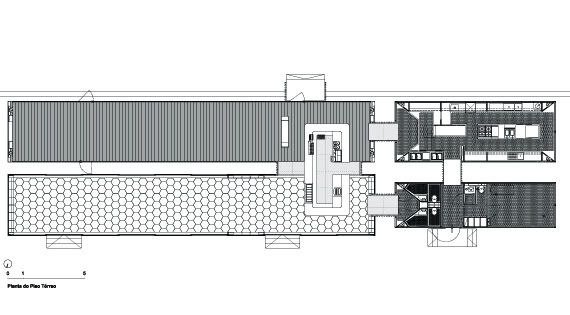

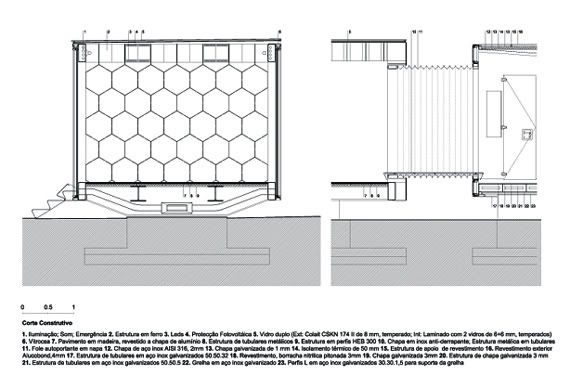

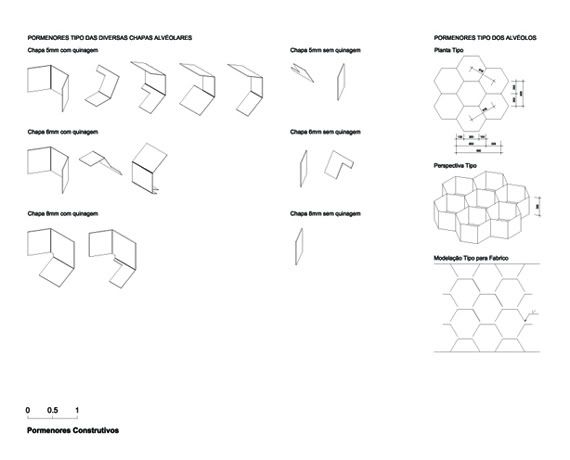

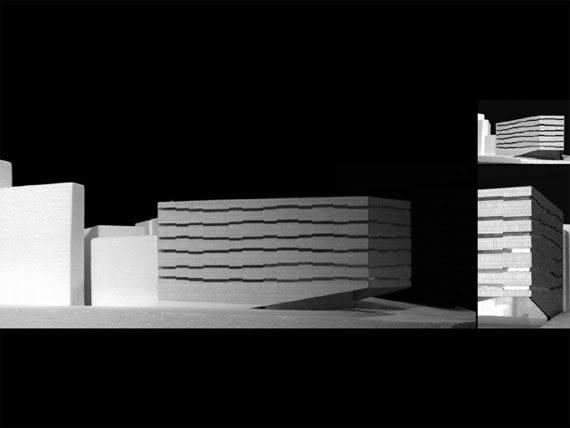

A proposta de Valsassina e Aires Mateus pressupõe a volumetrização dura daquele fecho de quarteirão. O alinhamento de fachada mantém-se e sobre ele se define uma escavação que abre o térreo à rua. E assim resulta a ascensão daquela massa pesada – o edifício que se eleva para receber a frente pública – gesto praticamente imperceptível naquele infeliz “render” frontal.

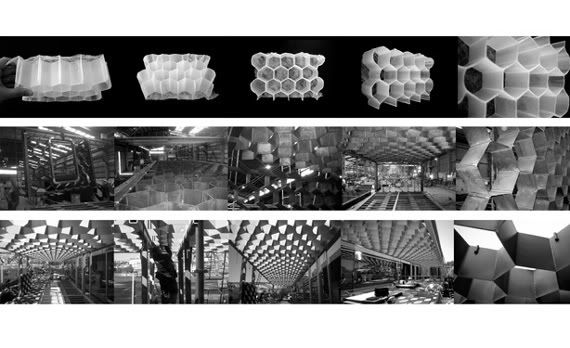

Compreendo e aprecio aquela suspensão volumétrica, mais observável na vista da maquete e no corte longitudinal (ver abaixo). Mas tenho a minha distância para com a dureza impermeável daquela construção – não na sua materialização formal, bastante bela por sinal – mas no seu significado urbano. E aqui refiro-me a muita da arquitectura contemporânea que hoje incide exactamente nessa dimensão da densidade urbana – debruçando-se sobre o exercício de permeabilidades que abrem a possibilidade infinita de apropriação do lugar privado pelo público – tornando o sítio da arquitectura em parte do lugar da cidade. Exercícios – como muita da arquitectura contemporânea norte-Europeia, como Bjarke Ingels que acima referi, por exemplo – que são o oposto da urbanidade portuguesa estabelecida, de fronteiras duras entre o privado e o público.

E aqui estamos já a discutir algo que extravasa o projecto do Rato mas de que ele pode servir de ponto de partida, porque são as nossas tipologias urbanas depositárias de uma matriz cultural que promove a opacidade entre público e privado. E neste edifício talvez possamos começar por questionar isso mesmo; que é uma arquitectura pouco generosa. Mas que vem na matriz desse fazer cultural, do nosso erguer de muros entre o que é o meu espaço e o território de todos. Nesse sentido, nada ali é uma verdadeira ruptura. E assim, talvez encontremos alguma pertinência no que escreveu Ricardo Carvalho no Público. Que o que choca é o gosto: “aquilo é feio, uma monstruosidade, um mamarracho”! Ou seja, entramos no mínimo denominador comum de uma discussão de arquitectura.

O que nos deve intrigar ali, proponho eu, é uma tradução arquitectónica do jurídico e do económico, do fazer cidade através de objectos cuja textura deve ser eminentemente urbana. Que valores defende a arquitectura e o urbanismo inscritos em norma legal, em conceito económico, produto directo da nossa cultura, da nossa portugalidade. Que valores nos movem; como questionamos esta cisão entre os domínios público e privado que são expressão de uma carência do lugar da comunidade, enquanto conceito cultural que deveria estar na base de tudo o que é uma cidade, que é exactamente onde a comunidade devia acontecer.

E se quisermos de facto falar disto, então temos de defender o espaço público das ideias – seja nos blogs ou na arquitectura – não com peticionarismos, com reducionismos morais. Mas com a abertura bastante para compreendermos esta nossa natureza e o que nela queremos transformar. E dispormo-nos a ouvir, verdadeiramente, os outros.

¶ Ver o resto desta entrada [imagens]

![[a barriga de um arquitecto]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4jxSFgS7aN5np9gNAv5D6FLs8GihH_1lu1XrTdi7CmZ6DwtdH1DQ7u6RQnN6SosH_HFrY3YQzoLlvzBeEK-cxh0dveIqPEsEC661K_iPUh0NifbNNN-mRoy6nVc0ycEi972Llyg/s1600/bA_LOGO_MOCHA_2016_650.jpg)